|

||||

|

Часть вторая. КЛИНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТРЕВОГИ Глава восьмая Изучение тревоги в индивидуальных случаях

Как же изучать состояние тревоги у человека? В предыдущем разделе мы обсудили важные проблемы индуцирования тревоги у людей в лабораторных условиях. Мы подчеркнули также, что необходимо выяснить, каким образом человек в фантазии, в воображении символически интерпретирует ситуацию. Нужно как следует узнать изучаемого индивидуума — как объективно, так и субъективно, — прежде чем можно будет говорить, является ли его реакция тревогой. Главная причина сложности состояния тревоги у людей заключается в том, что его детерминанты зачастую неосознаваемы. Как показывают описанные далее случаи Брауна и Хелен, личность, испытывающая сильнейшую тревогу, может отрицать существование какого бы то ни было представления о ней — не по собственной прихоти или невнимательности, а просто вследствие силы тревоги самой по себе. Человек может защититься от непреодолимого действия тревоги, только убедив себя, что ему не страшно. Это явление вовсе не ограничено стенами кабинета консультанта; каждому известно, что оно достигло общечеловеческих масштабов. (См. описание стратегии свиста в темноте и переживаний солдат во время боя.) Поэтому неудивительно, что так мало пользы в опросниках, когда субъект сознательно сообщает данные о беспокоящих его фактах (я сам обнаружил это в своем исследовании, описанном далее в этой книге). Некоторые специалисты утверждают, что нахождение «корня проблемы тревоги» вполне понятная иллюзия. Другими словами, требуется метод, который сделает доступными субъективные и бессознательные формы мотивации, так же как и мотивацию в ее сознательных проявлениях. Кьеркегор и Фрейд настаивали на том, что тревога имеет «внутренний локус», и пока мы не поймем этого, смысл человеческой тревоги будет ускользать от нас. У рассматриваемой проблемы имеются два аспекта. Первый — вопрос о том, можно ли принять за единицу исследования «индивидуума в жизненной ситуации». Я полагаю, что можно. Сегодня многие социологи и социальные психологи сообщают об исследованиях в ситуациях «жизненных кризисов», таких как война, несчастные случаи, смерть[411]. Второй, более специфический аспект, заключается в определении того, какие именно методы должны применяться в рамках динамического поля. До появления психоанализа не существовало техники выявления субъективных значений таких переживаний, как тревога, не считая проницательного самонаблюдения и интуитивного понимания других людей, присущих таким одаренным личностям, как Паскаль и Кьеркегор. Но если при описании метода используется термин «клинический», то трактовку этого термина нужно расширить до охвата всех методов, проливающих свет на бессознательную мотивацию[412]. В моем исследовании проективная методика Роршаха, выдающая то, о чем субъект не хочет или не может рассказать, оказалась бесценной для подбора ключей к динамике и скрытым паттернам поведения индивидуума, существование которых было затем подтверждено множеством других данных. Что мы пытаемся обнаружить Описанные далее клинические случаи призваны проиллюстрировать проведенный в предыдущей главе синтез и обобщение теории тревоги. Очевидно, что ни один индивидуальный случай не может дать ответы только на какие-то определенные вопросы и ни на какие иные. Каждый случай нужно брать в его уникальности и непредвзято рассматривать, что нового мы можем узнать о тревоге именно от этой личности. Но более конкретные вопросы, которые мы держим в уме при рассмотрении каждого случая, позволяют добиться большей четкости и детальности. Исходя из этого, перечислю некоторые принципиальные вопросы, которыми я задавался во время работы с индивидуальными случаями. Что касается природы тревоги и ее отношения к страхам, меня интересовало, можем ли мы с уверенностью утверждать, что специфические страхи являются выражением скрытой тревоги? Невротические страхи будут фокусироваться то на одном объекте, то на другом, но скрытый паттерн тревоги останется постоянным при условии, что невротические страхи — это специфическая форма выражения невротической тревоги, вытекающей из основных конфликтов индивидуума. Следовательно, можем ли мы утверждать, что невротические страхи изменяются вместе с изменением проблем и задач, с которыми сталкивается индивидуум, в то время как скрытая невротическая тревога остается постоянной? В предыдущей главе утверждалось, что невротическая тревога основывается на некотором психологическом конфликте и источник конфликта лежит в отношениях ребенка с его родителями. В связи с этим аспектом теории тревоги возникают два вопроса: а) Можно ли в приведенных случаях обнаружить присутствие внутреннего субъективного конфликта как динамического источника невротической тревоги? б) Можно ли показать, что люди, испытавшие отвержение со стороны родителей (особенно со стороны матери), более предрасположены к невротической тревоге? Таким образом подтверждается выдвинутая Фрейдом, Хорни, Салливаном и другими исследователями классическая гипотеза, широко распространенная в области клинической психологии и психоанализа: источник предрасположенности к невротической тревоге лежит в ранних взаимоотношениях ребенка с родителями, особенно с матерью. Во всех аспектах приведенных случаев нужно внимательно прослеживать взаимосвязь тревожности субъекта с особенностями его (ее) культурной среды. Из всей этой сложной области мы выделяем один вопрос: оказывает ли социоэкономический статус индивидуума (средний класс, рабочий класс) существенное влияние на тип и количество проявлений его (ее) тревоги? Что касается тревоги и враждебности: можно ли показать такое соотношение тревоги и враждебности, согласно которому чем тревожнее личность, тем больше она испытывает чувство агрессии? И когда тревога спадает, уменьшается ли вместе с ней и чувство враждебности? У каждой личности имеется свой набор основных, усвоенных с годами способов преодоления тревоги. Можем ли мы обнаружить у индивидуума в вызывающей тревогу ситуации появление характерных поведенческих стратегий (защитных механизмов, симптомов и т. д.), служащих его защите от тревоги? Я подойду к проблеме тревоги и развития личности с другой стороны, пытаясь определить, является ли наличие тревоги фактором, затрудняющим развитие Я. Можно ли показать, что наличие сильной невротической тревоги опустошает личность? Может ли принятие этого опустошения самим индивидуумом защитить его от создающей тревогу ситуации? Можем ли мы обнаружить, что, чем более творческой является личность, тем чаще она сталкивается с подобными ситуациями? Гарольд Браун: конфликт, скрывающийся за сильной тревогой Первый случай — это случай молодого мужчины тридцати двух лет с диагнозом так называемого невроза тревожности[413]. Какие бы диагностические термины ни использовались для описания его проблемы, не было сомнения, что им овладевала сильная и продолжительная тревога, которая угрожала постепенно сокрушить его. Гарольд Браун был моим первым пациентом в курсе обучения психоанализу. Его случай представлен здесь в связи с гипотезой, что определенные аспекты проблемы тревоги — такие как неосознаваемые конфликты — могут быть лучше всего проиллюстрированы исчерпывающими субъективными данными, которые позволяет получить метод психоанализа. Хотя большую часть полученных данных пришлось опустить, я надеюсь, что оставшегося достаточно, чтобы у читателей сложилось некоторое представление о тревоге. Я наблюдал Брауна на протяжении более чем трехсот часов. Моим супервизором был Эрих Фромм, которому я хочу выразить признательность за помощь. Только после того как этот материал был изложен, я понял, как удачно случай Брауна иллюстрирует основные положения Кьеркегора о субъективном конфликте, стоящем за всеми переживаниями тревоги. По-моему, Гарольд Браун пролил новый свет на следующие утверждения Кьеркегора: «Тревога испытывает страх, пока поддерживает тайные взаимодействия со своим объектом, не может отойти от него, а на деле никогда и не сможет…» Тревога — «это стремление к тому, чего человек боится, симпатическая антипатия. Тревога — чуждая сила, которая связывает индивидуума, и он даже не может вырваться или не желает этого делать в силу того, что боится, но стремится к тому, чего боится. Тогда тревога делает человека бессильным»[414]. Гарольд Браун в течение девяти лет, предшествующих нашей встрече, страдал от состояния сильной, возобновляющейся тревоги. После окончания колледжа, где Гарольд пользовался хорошей репутацией благодаря академическим успехам, он поступил в медицинское училище. Через два месяца он почувствовал, что не может выбрать место учебы. Тогда у него впервые развилось состояние тревоги: он не мог спать и работать, появились трудности в принятии простейших решений и боязнь «сойти с ума». Тревога стихла после того, как он оставил медицинское училище. В последующие годы Гарольд пробовал свои силы в других занятиях, но только для того, чтобы отказаться от каждого из них при возобновлении приступов тревоги. Состояния тревоги, обычно продолжавшиеся несколько месяцев (или до тех пор, пока он не бросал ту работу, которой занимался), сопровождались глубокой депрессией и мыслями о самоубийстве. Дважды в периоды наиболее сильной тревоги он попадал в психиатрическую больницу на один и одиннадцать месяцев. В конце концов, на третий год он поступил в другое учебное заведение, на богословский факультет, и когда очередной приступ тревоги лишил его возможности заниматься, обратился за помощью к психоаналитику. На первых наших сессиях настроение Гарольда Брауна колебалось между летаргией и инертностью, с одной стороны, и сильной тревогой — с другой, причем первое было как бы прелюдией ко второму. В таких состояниях пассивности он описывал себя как «собаку, которая лежит на солнце и надеется, что ее кто-то накормит». На этой стадии он предавался блаженным воспоминаниям о том, как о нем заботились, когда он был ребенком. В следовавших за этим состояниях тревоги он выказывал огромное напряжение и говорил очень быстро, как бы стремясь вынырнуть из потока слов. В таких состояниях он описывал свои чувства как нечто эмоционально неопределенное и «размытое». В состоянии тревоги ему было трудно или вообще невозможно испытывать какие бы то ни было ясные и четкие переживания, будь то чувства сексуальной природы или любые другие. Такое состояние эмоционального «вакуума» было для Гарольда в высшей степени неприятным. Он часто ходил в кино или пытался погрузиться в чтение, потому что, по его словам, если бы он мог почувствовать «эмпатию» к другим людям, пережить то, что переживали они, это в какой-то степени облегчило бы его тревогу. Очевидно, что он описывает здесь состояние ослабленного осознавания своего Я, характерное для сильной тревоги. Я считаю очень важным его инсайт о том, что если бы он мог на чувственном уровне осознать реальность других людей, то смог бы в той же степени осознать и себя как субъекта, отделенного от объектов. Первый тест Роршаха, предложенный Гарольду Брауну в начале анализа в то время, когда он испытывал достаточно сильную тревогу, дал следующие результаты: преобладание неопределенных, простых, общих ответов, их небольшое количество, низкий уровень продуктивности, банальность и полное отсутствие оригинальности[415]. «Размытое» отношение к реальности, отображенное в его первом тесте Роршаха, соответствует признанию Брауна, что при сильной тревоге он не может испытывать «отчетливых чувств». Это выглядело так, как будто внутренняя, субъективная неопределенность, присущая тревожному состоянию, выливается в общую неопределенность его способов оценки и внешних, объективных стимулов. Это подтверждает выдвинутый ранее тезис, что сильная тревога разрушает способность осознавать себя по отношению к объектам и, соответственно, является переживанием «растворения» своего Я. Попытка Брауна перебороть тревогу путем осознавания чувств других людей является инсайтом в том смысле, что он сумел бы тогда осознать себя по отношению к другим людям и в равной степени преодолеть состояние, которое мы называем «растворением» своего Я. Гарольд Браун родился в Индии и был сыном американских миссионеров. Когда его мать была беременна им, двое других детей умерли от чумы. В детстве он чувствовал, что с ним «нянчились», и не только его мать, но и служанки-индианки, которые до семи лет одевали его. Позже родились еще три сестры, с одной из которых ему пришлось вести настоящую борьбу за внимание родителей. «Я хотел быть ребенком», — выразился он. Когда родители принимали сторону его сестры, он чувствовал глубокое негодование и угрозу для себя. Когда пациент был подростком, у его отца диагностировали маниакально-депрессивный психоз, и семья вернулась на родину, где отец был госпитализирован. Несколькими годами позже его отец совершил самоубийство[416]. Решающую роль в возникновении тревоги у Брауна сыграли отношения симбиотической зависимости с матерью. Ранние отношения освещаются двумя важными эпизодами воспоминаний. Первый эпизод относится к пятилетнему возрасту, когда его мать, кормившая одного из младенцев, предложила ему грудь со словами: «Может быть, ты тоже хочешь попить?» Сильное унижение, которое Гарольд испытал при указании, что он был еще ребенком, часто возникало в ходе терапии при обсуждении разных контекстов его отношений с матерью. Второй случай произошел в возрасте восьми лет, когда мать наказала его за шалость тем, что заставила выпороть ее. На этом травматическом переживании от необходимости наказать собственную мать впоследствии сосредоточилось убеждение, что он не может иметь собственное мнение или высказывать суждение независимо от нее, потому что тогда она возьмет на себя роль мученицы и «его руки окажутся связанными». Мать господствовала над ним по формуле: «Если ты идешь против моей власти, ты не любишь меня». Мать поддерживала Гарольда как во время терапии, так и в течение периодов безработицы. И он, и его мать беспокоились о том, как он будет содержать себя после ее смерти. Даже сейчас письма матери начинались словами «мой дорогой мальчик», а после их получения Гарольду часто снились тревожные сны о том, что его «кто-то пытается убить» или что «русские пытаются подойти к границе маленькой страны». В одном из писем от матери, полученном во время анализа, утверждалось, что, если ее вера в Бога достаточно сильна, то он излечится от болезни через ее веру. Понятно, что Гарольд был обижен замечанием, будто он ничего не может сделать, чтобы помочь себе без ее вмешательства. Происхождение паттерна тревоги у Брауна можно понять в контексте того, что с момента рождения ему приходилось иметь дело с доминирующей, садомазохистского склада матерью, которая реализовывала свою тираническую власть, то прибегая к силе, то с помощью более эффективной (и для Гарольда более болезненной) стратегии — маскируя ее собственной слабостью. Этот конфликт, скрытый за тревожностью, отражен в двух сновидениях первого месяца терапии:

Примечательно, что в этом сне мать приказывает ему удовлетворить ее и Гарольд приписывает ей сексуальные функции мужчины. Через несколько недель он получил известие, что его мать повредила руку, и эта новость так обеспокоила его, что он немедленно позвонил ей в далекий город, где она жила. Той ночью ему приснился следующий сон:

Ассоциации с пенисом — «сила», «власть», «у меня самого пенис маленький» — показали, что это слово для Гарольда, как и для многих людей в нашей культуре, символизировало его собственную силу. Поскольку очевидно, что рука принадлежит его матери, этот сон самым простым из всех возможных способов говорит, что мать отняла у него силу и он будет убит, если попытается вернуть ее. В обоих снах Гарольд рассматривает свою мать как носителя огромной власти, в том числе мужской силы, а себя — как жертву ее притязаний. Его конфликт можно сформулировать так: если он попытается использовать собственные силы, работать и добиваться результатов независимо от матери, то будет убит. А за то, чтобы идти по другому пути, то есть по пути зависимости от матери, ему придется заплатить продолжающимся чувством неадекватности и беспомощности. Этот способ выхода из конфликтной ситуации требует отказа от личной автономии и силы, но, говоря языком символов, лучше быть кастрированным, чем мертвым. Эти сны могут быть интерпретированы в классическом ключе — через эдипов комплекс, инцест и кастрацию. Но, по моему мнению, значение символов гораздо важнее сексуального содержания. С этой точки зрения, основным моментом первого сна является не сам факт сексуального контакта субъекта с матерью, а то, что мать отдает ему распоряжения. Тот, кто кастрирует Брауна во втором сне, — его мать, а не отец. Конечно же, в подобных случаях можно найти множество намеков на инцест. Этот важный момент показан в следующем сне: «Я тайно вступил в брак с женщиной старше меня. Я не хотел этого и устроил так, чтобы меня положили в больницу». Вот красноречивое доказательство его борьбы за отделение от матери, которая и привела его в психиатрическую лечебницу (поэтому можно предположить, что его психическое заболевание выполняло функцию защиты от матери). Кто-то может предположить, что его нежелание жениться на той женщине и помещение в больницу были результатом чувства вины, связанного со стремлением к инцесту, но я не считаю нужным предлагать такую интерпретацию. Сон можно истолковать и проще: он знает, что женитьба на матери на самом деле означает порабощение тираном, и готов предпочесть лечение в больнице, если это единственный способ избегнуть такой судьбы. В своем исследовании я рассматриваю феномен инцеста как показатель излишне зависимых отношений человека с родителем, под гнетом которых личность была неспособна «вырасти». Приведенные выше сны показывают, каким жестоким может оказаться конфликт, затаившийся под невротической тревогой. Неудивительно, что конфликт оказывает такое парализующее и обессиливающее воздействие на Гарольда Брауна. Многие поверхностные данные об этом случае могли бы быть интерпретированы в адлерианском ключе — как тревога, используемая для того, чтобы оставаться под крылом матери или заменяющих ее лиц. Но при такой интерпретации мы не должны упускать из виду калечащий конфликт, скрывающийся под покровом тревожности. Понятно, почему такой человек описывает свои чувства в состоянии тревоги как «борьбу с чем-то в темноте, когда не знаешь, что это такое». Получив от друзей письма с нравоучительными советами, Гарольд отреагировал на них удивительно точной аналогией: «Они [друзья] похожи на людей, призывающих утопающего плыть, но они не знают, что под водой он связан по рукам и ногам». Теперь мы обращаемся к вопросу о тех событиях, которые обостряли тревогу у Гарольда Брауна. В периоды острой тревоги, которые обычно продолжались от трех до семи дней, было практически невозможно выяснить, что именно в происшедшем повергло его в панику. Когда я побуждал его рассмотреть, что же послужило поводом для тревоги или «того, чего» он боялся, Гарольд настаивал, что все эти обстоятельства не имеют никакого отношения к тревоге, и утверждал: «Я боюсь всего, я боюсь жизни». Он осознавал только сильный, парализующий конфликт. Но его ощущение, что причина имеет лишь второстепенное значение, выглядит весьма логичным, несмотря на то, что событие или переживание, вызвавшее конкретный приступ тревоги, зачастую можно было выявить после прекращения паники. Я не хочу сказать, что просто сильная тревога делала его неспособным к объективному восприятию реальных ситуаций. Скорее, я имею в виду, что повод — еще не причина тревоги. Чем бы конфликт ни обострялся, именно он был причиной тревоги, порождая паралич и беспомощность. Если уж вдаваться в объяснения этой «логики», то получается, что определенные события или переживания, которые активизировали конфликт, могли быть относительно маловажными объективно, но имели субъективное значение в том смысле, что служили усилению конфликта и теряли объективную значимость по мере его ужесточения[417]. При менее сильных приступах тревоги можно было обнаружить связанные с ней обстоятельства. Эти события, так же как и события, ретроспективно реконструированные после сильной паники, подпадают под три главные категории. Во-первых, тревога была со всей очевидностью обусловлена ситуациями, в которых Гарольду приходилось принимать на себя личную ответственность. Например, перед летним перерывом в нашей терапевтической работе он испытывал огромное напряжение и в ужасе разражался потоками слов о том, что у него может быть рак. Страх ракового заболевания ассоциировался с пережитой в детстве панической тревогой по поводу того, что он может заболеть проказой и его придется изолировать от семьи. Без сомнения, человек с таким глубоким чувством неадекватности будет страшиться расставания и изоляции от тех людей, с которыми его связывают отношения зависимости. После того как у пациента проявилась тревога по поводу расставания со мной, его терапевтом, страх ракового заболевания исчез. Еще один случай тревоги в ситуации принятия на себя ответственности произошел после года анализа, когда он перешел на последний, выпускной курс обучения. За этим последовало несколько сильных приступов тревоги, во время которых Гарольд был подавлен чувством беспомощности и неадекватности в связи с перспективой написания докладов и сдачи экзаменов. Ему казалось, что он «не справится», «проиграет забег», «потеряет свое лицо» и т. д. После того как он успешно прошел все пугавшие его испытания и его беспокойство уменьшилось, стало ясно, что эта тревога была вызвана не реалистической оценкой своей неадекватности перед лицом задачи (т. е. обстоятельствами), а скорее невротическим конфликтом, который пробудила эта задача. Ко второй категории поводов для тревоги можно отнести ситуации соревнования. Эти ситуации включали в себя не только такие важные события, как экзамены, но и относительно незначительные события вроде игры в бридж или дискуссий с коллегами. Тревога при соревновании обычно ассоциировалась с жестоким соперничеством с сестрой в детстве. Следовательно, прототипом этой ситуации тревоги является угроза чрезмерной потребности Гарольда в одобрении и признании со стороны матери. Но на уровне, лежащем чуть глубже ощущения нехватки личной способности к достижению, Гарольд сталкивается с дилеммой: если он чего-то добьется — то есть использует собственные силы, — то примет смерть от рук своей матери. Тогда становится понятным, что самая незначительная ситуация соревнования активизирует сильнейший субъективный конфликт. Третья, и самая значительная, группа поводов для тревоги — беспокойство после достижения успеха. В последний год обучения Гарольда пригласили провести встречу профессионального сообщества, что представляло для него значительное достижение. Некоторое скрытое напряжение перед этим событием было прояснено, и он успешно справился со своими ответственными обязанностями, получив похвалу от людей, которые обладали высоким статусом в его глазах. На следующий день им овладели сильнейшая тревога и депрессия. Это становится понятным с учетом рассмотренного ниже конфликта, согласно которому использование собственных сил влечет за собой угрозу быть убитым. Гарольд обычно избегал признания каких-либо своих достижений, например, не носил значок члена клуба «Фи Бета Каппа»[418], потому что, как он выразился, «добиваясь успеха, я боюсь, что это воздвигнет барьер между мной и другими людьми». Если он просыпался утром, чувствуя себя сильным и отдохнувшим, его преследовали опасения, как бы не «отделиться от других людей». Гарольд чувствовал, что преодолевает состояния тревоги, когда плачет на терапевтических сессиях, «показывая свою слабость». Такое выражение своей слабости облегчало его конфликт по крайней мере в двух отношениях: во-первых, будучи слабым, Гарольд был любим — как когда-то своей матерью, — в то время как быть сильным означало для него изоляцию и расставание с матерью; и, во-вторых, слабость и неудачливость позволяли ему избежать угрозы смерти. Мы рассмотрели невротический конфликт как причину тревоги и переживания или события, активизирующие этот конфликт, как повод для тревоги. Чем сильнее была тревога у Брауна, тем более явным становился конфликт и тем незначительнее переживался повод. В этом смысле значимость обстоятельств зависит от их субъективной роли в провоцировании конфликта. Мы также отметили, что обстоятельства всегда находятся в последовательной логической связи со специфической природой конфликта, т. е. далеко не случайно, что именно ситуации соревнования, принятия на себя ответственности и достижения успеха давали толчок к обострению конфликта. Эти обстоятельства всегда сопровождались некой подразумеваемой угрозой (поражение в соревновании, «потеря лица» и т. д.). Но я хочу обратить внимание на то, что во время активизации конфликта Гарольд Браун сталкивался с угрозой везде, куда бы ни повернулся. Значит, тревога была порождена не столько предчувствием угрозы, содержавшейся в ситуации (например, что он может провалиться на экзамене), сколько переживанием дилеммы, согласно которой ему угрожали сразу со всех сторон. Если он добивался успеха, — ему угрожала смерть от рук матери; если ему не удавалось чего-то достичь и он оставался зависимым, — его обуревали чувства беспомощности и неадекватности. Теперь можно выявить общий механизм развития всех состояний тревоги Гарольда. Сначала он рассказывал о том, что боится заболеть раком, или о том, что недавно испытал кратковременное головокружение — «как будто кто-то ударил его по шее». Он несколько раз описывал это состояние, сравнивая его с «убийством кролика», с ударом по шее, которым убивают кроликов. Имеется в виду, что кроликом был он сам. Последний симптом ассоциировался у Гарольда с электрошоковой терапией, которую он проходил несколько лет назад, и указывал, по его словам, на какое-то органическое поражение мозга[419]. И страх ракового заболевания, и головокружение преподносились Брауном как абсолютно рациональные факты, подтвержденные газетной информацией об увеличении числа онкологических заболеваний с летальным исходом[420]. Когда я предлагал исследовать психологическое значение страхов, Гарольд обижался и настаивал на том, что не испытывает никакого сознательного беспокойства. Вторая стадия наступала днем позже: страхи, связанные с раком и головокружением, были забыты, их место занимали тревожные сны, чаще всего о матери. Но на сознательном уровне тревога все еще не признавалась. На третьей стадии Браун выказывал растущую зависимость от меня, настаивал на авторитарном руководстве и реагировал на отказ открытой или скрытой враждебностью. Еще через день или два он совершал последний, четвертый шаг — возникал осознанный приступ тревоги с сопутствующим сильным напряжением, отчаянием и возможной депрессией. Мне кажется, что в данном случае можно говорить о последовательных стадиях осознавания тревоги, предположительно вызванной некоторыми переживаниями или событиями, которые напрямую предшествовали рассказам о головокружении или страхе ракового заболевания. Сны и некоторые высказывания Гарольда свидетельствуют о том, что у пациента была подавленная враждебность к матери. Ведь с точки зрения практически любой психологической школы невозможно представить себе человека, существующего с такой дилеммой без переживания сильной враждебности. Во время терапии враждебность Гарольда проявлялась в двух противоположных формах. Во-первых, он демонстрировал враждебность во всех случаях, когда ему не позволяли оставаться в состоянии зависимости. Это была враждебность как реакция на тревогу при необходимости принять на себя автономную ответственность, для которой он чувствовал себя неадекватным. Когда Гарольду казалось, что анализ требует слишком много усилий и ответственности с его стороны, он требовал, чтобы аналитик давал ему особые советы и авторитарные указания, как министр, «отдающий распоряжения в области морали и религии», или врач, который точно говорит ему, что с ним не в порядке и что нужно делать, в то время как ему самому вообще не приходится отвечать за собственные действия. Такой психосоматический симптом, как диарея, часто сопровождал его чувства враждебности, вызванные необходимостью принятия на себя личной ответственности. Это видно из следующего замечания Гарольда: «Я чувствую себя закупоренным. Если бы я только мог сделать так, чтобы все мои внутренности содрогнулись, если бы я только мог сойти с ума!» Другая форма враждебности возникала, как только Гарольда ставили в позицию беспомощности и зависимости. В эту категорию попадает большая часть подавленной враждебности к матери. Мы уже отметили проявление такой враждебности на пятом году жизни, когда мать, предложившая ему свое молоко, унизила его указанием на то, что он еще ребенок. В отношениях со мной, так же как и с другими людьми, Гарольду было трудно признать открытую враждебность. Обычно враждебность принимала форму негодования, выражалась в сновидениях или вымещалась на окружающих. Испытывая тревогу, он в каждом видел врага. Отметим, что поводы для агрессии противоречивы и соответствуют двум аспектам основного конфликта Брауна. Другими словами, враждебность была реакцией на обострение одной из сторон конфликта. Между возникновением конфликта и агрессивностью существует прямая связь: чем сильнее была его тревога, тем больше было враждебности (скрытой или открытой). Когда тревога уменьшалась, уменьшалась и враждебность. Гарольд практически не мог признать присутствующую в сновидениях открытую агрессию в адрес матери и все указания на нее в форме затаенной обиды на мать и особого раздражения от ее писем. Враждебность чаще всего приходилось подавлять, иначе она угрожала бы полной зависимости от матери. Две вторичные выгоды от возобновляющегося психологического расстройства, обнаруженные в ассоциациях, заключались в том, что Гарольд мог оставаться зависимым от матери и даже как-то отомстить ей, когда ему требовалась ее поддержка. Второй тест Роршаха, предложенный Брауну после десяти месяцев анализа, когда он относительно освободился от тревоги, показал совершенно иную картину[421]. Теперь он дал пятьдесят ответов, вместо восемнадцати при первом тестировании, три оригинальных ответа, не сравнимых ни с одним из прежних, и обнаружил гораздо большую способность относить себя к конкретной реальности. Банальность, характерная для первого тестирования, исчезла; перед нами предстала продуктивная и эффективно функционирующая личность. Неважно, чему именно мы приписываем изменения — году психоанализа, преобразующей ситуации и т. д., — но факт остается фактом: во время первого тестирования Гарольд Браун пребывал в состоянии тревоги, а во время второго таковой не наблюдалось. Напрашивается вывод, что в этих двух протоколах мы имеем контрастную картину поведения и личности одного и того же человека — как в состоянии сильной тревоги, так и в ситуации относительной свободы от нее. При первом тестировании мы наблюдаем индивидуума, тревога которого блокирует способность устанавливать связи с конкретной реальностью, делает реальность нечеткой и «размытой» и лишает его возможности думать и чувствовать. Это изображение человека, который не может позволить себе осознавать присутствие других людей и отвечать на него, «замкнутой», несвободной и опустошенной личности. Во втором случае перед нами предстает гораздо более свободный человек, способный замечать окружающий мир и устанавливать с ним отношения, осознавать других и, соответственно, себя; личность, чья прежняя банальность исчезла и сменилась настоящей оригинальностью. Выводы Случай Гарольда Брауна демонстрирует несколько важных аспектов динамики тревоги, некоторые из них я еще раз вкратце рассмотрю. В кратких обзорах все проблемы кажутся проще, чем на самом деле. Может показаться, что в последующих выводах тревога показана как ненормальное состояние, поражающее только невезучих людей. Мне хотелось бы еще раз подчеркнуть, что тревога — это вызов, который бросает нам жизнь на всем своем протяжении. Трагедия Брауна состояла в том, что его тревога, временами достаточно сильная, чтобы лишить его всех возможностей существования, была скорее деструктивной и парализующей, чем оживляющей и бросающей вызов. Надеюсь, читатель будет помнить о том, что тревога присуща человеческой природе в лучших ее проявлениях. Соотношение страхов и тревогиОтношение тревоги к страху показано на примере ужаса, связанного с возможностью ракового заболевания. Сначала он дал о себе знать как отдельный «реалистический» страх, для подтверждения справедливости которого Браун прибегал к всевозможным доказательствам. Но позже выяснилось, что это объективированное проявление скрытой невротической тревоги[422]. Конфликт, залегающий под невротической тревогойЯ предположил, что тревога Гарольда выросла на почве симбиотических отношений с матерью. Эти отношения были отмечены конфликтом между его стремлением достичь некоторой автономии и использовать только свои силы — и убеждением в том, что он встретится со страшной угрозой смерти от рук матери, если начнет целиком полагаться на себя. Соответственно, его поведение характеризовалось пассивностью, подчинением себя другим (как когда-то матери) и потребностью в заботе со стороны окружающих. В то же время Гарольд испытывал захлестывающие его чувства неадекватности и беспомощности. За активизацией этого конфликта всегда следовала сильнейшая тревога. Теоретически можно допустить, что конфликта не было бы вовсе, если бы он подчинился материнской власти и забыл про свою самостоятельность. Но такая перспектива только усиливала его чувства ничтожности и неадекватности. Я сильно сомневаюсь, что человеческое существо может постоянно жертвовать своей автономией ради кого-то еще и таким образом избегать конфликта. Можно добавить, что прогресс пациента в преодолении тревоги шел по трем направлениям: (1) постепенное прояснение прежде неосознаваемых отношений с матерью; (2) отказ от излишних амбиций (которые раньше проявлялись в перфекционистских стараниях в обучении); и (3) постепенный рост уверенности в своих силах и способности применять их без последующего чувства страха. Направления его развития представлены здесь в достаточно упрощенном виде, но это, по крайней мере, дает представление о том, как одновременно сглаживались обе стороны его конфликта. Соотношение враждебности и тревогиЭто соотношение заметно в том, что конфликт и сопровождающая его тревога поддерживались подавленной враждебностью по отношению к матери. Точнее говоря, мы заметили факт взаимодействия тревоги и враждебности в том, что Браун во время сильной тревоги проявлял повышенную агрессивность (скрытую или явную), а когда тревога стихала, то же самое происходило и с агрессивными чувствами. Симптомы и тревогаГоловокружение (психосоматический симптом) и страх заболеть раком (психологический симптом) появились на первых шагах продвижения неосознаваемой тревоги в сторону осознания. Как только тревога стала осознанной, симптомы исчезли. Это соответствует выдвинутому ранее предположению, что наличие симптома имеет обратное отношение к осознанию тревоги. Симптом выполняет функцию защиты личности от ситуации, создающей тревогу, то есть от любой ситуации, провоцирующей конфликт. Предположим, что у молодого человека действительно был бы рак или органическое поражение. Тогда его конфликт смягчился бы в нескольких отношениях: (а) он мог бы остаться в положении зависимости (например, лежа в больнице) и не испытывать при этом чувства вины; (б) он мог бы избежать выполнения задач, для решения которых чувствовал себя неадекватным; (в) он мог бы даже расправиться с матерью, попросив ее о поддержке во время болезни. Сильная тревога и опустошенность личностиСвязь этих явлений видна в сравнительном анализе двух тестов Роршаха, который я хотел бы вкратце повторить. Первый тест, предложенный Гарольду Брауну во время приступа тревоги, характеризуется малой продуктивностью, неопределенностью, отсутствием оригинальности и блокировкой как «внутренней» активности, так и реакций на внешние эмоциональные стимулы. Тестирование, проведенное в момент относительной свободы от тревоги, показывает гораздо больше продуктивности, увеличившуюся способность оперировать в условиях конкретной реальности, достаточно много оригинальных суждений и значительно усилившуюся «внутреннюю» активность, так же как и возросшую эмоциональную отзывчивость по отношению к людям и предметам[423]. Глава девятая Исследование незамужних матерей

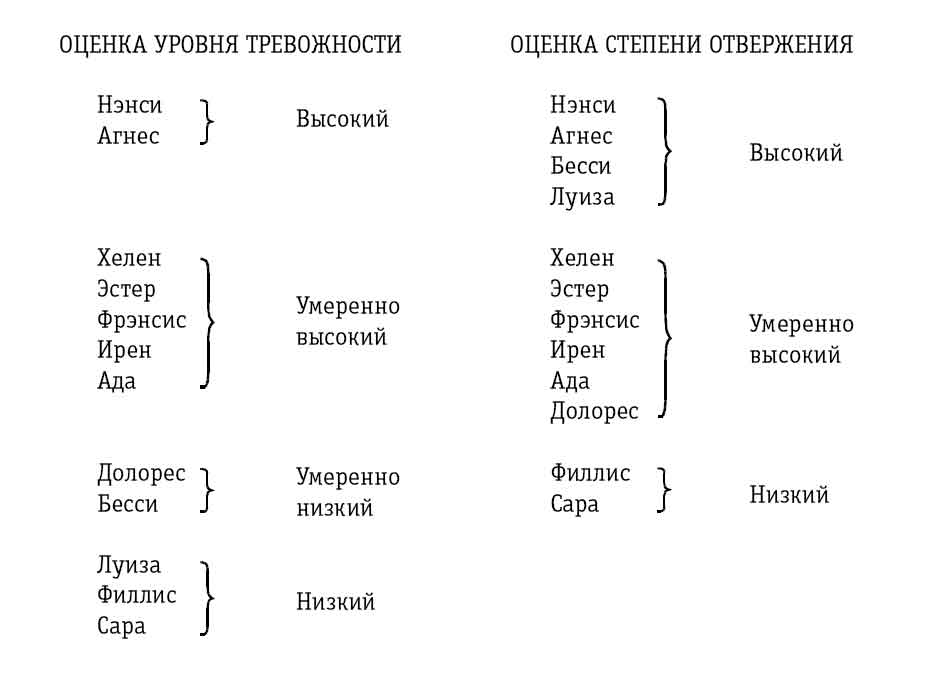

Эти тринадцать случаев рассматриваются здесь в рамках проведенного мной исследования тревоги у незамужних матерей из приюта «Ореховый дом» в Нью-Йорке[424]. Я выбрал именно эту группу лиц, потому что хотел исследовать людей в ситуации кризиса. Предполагаю, что в кризисной ситуации динамика индивидуального поведения более доступна для изучения, чем в так называемых «нормальных» ситуациях. Опасаясь разрушительных эффектов, которые могут последовать при индуцировании тревоги в экспериментальной лаборатории, я предпринял так называемый «полевой эксперимент». Предполагается, что в то время в нашем обществе внебрачная беременность была вызывающей тревогу ситуацией. Далее, я счел целесообразным исследовать группу, каждый из членов которой находился в одной и той же ситуации тревоги. Ради исследования группы людей, каждый из которых предположительно находится в одной и той же кризисной ситуации, я отказался от своего первоначального намерения изложить несколько случаев из собственной терапевтической практики, вроде случая Гарольда Брауна. Подчеркиваю: я не уверен в пригодности этого исследования для выявления связи внебрачной беременности и тревоги[425]. Теоретически, для моих целей подошла бы и любая другая ситуация, вызывающая тревогу. Русский психолог А.Р. Лурия проводил свои исследования психологического конфликта на примере заключенных в тюрьмах и студентов во время сложного экзамена. Важно то, что ситуация кризиса дает возможность извлечь на поверхность глубоко запрятанные паттерны личности. Итак, я придерживаюсь мнения, что в ситуации тревоги реакции индивидуума не только являются специфичными для данной ситуации, но и выявляют паттерн, который характерен для этого индивидуума и будет использоваться им или ею в другой ситуации такого же типа. Как мы увидим при рассмотрении клинических случаев, полученные от молодых женщин данные касаются тревоги и соревновательных амбиций, тревоги в фобических паттернах, тревоги, связанной с враждебностью и агрессивностью, тревоги и разнообразных внутренних конфликтов, а также других форм тревоги, едва ли имеющих что-то общее с состоянием внебрачной беременности как таковым. Большинство этих паттернов тревоги одинаково применимы также и к бизнесменам, университетским профессорам, студентам, домохозяйкам и другим группам нашего общества. Чем внимательнее мы изучаем данного индивидуума, тем больше у нас возможности раскрыть паттерны, общие для него и для других людей в других социальных группах. Иными словами, чем глубже мы изучаем одного мужчину или женщину, тем ближе подходим к особенностям, скрытым под пластом индивидуальных различий, и, следовательно, тем больше узнаем о свойствах, присущих всем человеческим существам[426]. Методы исследования В исследовании клинических случаев незамужних матерей использовались самые разнообразные методы сбора данных. Получение информации непосредственно от молодых женщин проводилось с помощью индивидуальных интервью, тестов Роршаха (первый тест давался каждой девушке перед родами, второй тест был предложен пяти из них после родов) и опросников. С каждой из молодых женщин я проводил от четырех до восьми часовых бесед. Социальные работники проводили с ними от двадцати до сорока интервью. Поскольку эти беседы не были приспособлены специально к целям исследования, они позволили собрать богатый материал об установках, поведении и прошлом молодых женщин[427]. Кроме того, молодые женщины заполняли опросник из трех листов. Первый лист был направлен на определение фокуса тревоги в детском возрасте, второй — во время текущего состояния беременности, а третий (заполняемый после родов) — в будущем, в связи с проблемами, возникающими после рождения ребенка[428]. Во время пребывания молодых женщин в «Ореховом доме» социальные работники, нянечки и другой персонал приюта вели наблюдения за их поведением. Помимо этого, у нас был доступ к многочисленным косвенным данным, например, отчетам о медицинском обследовании каждой женщины, психометрическому обследованию, если таковое считалось необходимым, характеристикам из школы или колледжа и — в большинстве случаев — к объективным данным об их семейной среде, полученным через другие социальные агентства. Более чем в половине случаев с помощью социальных работников приюта были опрошены родители и родственники молодых женщин. Шкалирование тестов Роршаха, изначально проведенное мной, было затем независимо перепроверено специалистом по этому тесту. Моя сопутствующая интерпретация каждого Роршаха была согласована с доктором Бруно Клопфером, который дополнительно провел оценку всех результатов по шкалам глубины и широты тревоги и по эффективности защиты субъекта от тревоги[429]. Одной из целей опросников было получение дополнительных сведений о количестве проявлений тревоги у молодых женщин (по числу заполненных пунктов). При чисто количественном подсчете отметка в графе «часто» (показывающая, что девушка часто испытывала тревогу в ситуации, обозначенной в данном пункте) получала в два раза больше баллов, чем отметка в графе «иногда». А второй (и, как оказалось, наиболее важной) целью опросников было получение информации о видах (или областях) испытываемой девушкой тревоги. С этой целью пункты опросника были разделены на пять категорий: (1) опасения фобического характера; (2) тревога девушки по поводу того, что о ней думает ее семья; (3) тревога по поводу того, что о ней думают ровесники; (4) тревога в области личных амбиций — т. е. успеха или неудачи на работе или в учебе; (5) разное[430]. При изучении каждого индивидуального случая такого типа доступным становится почти неограниченное количество материала, который не является ни чисто количественным, ни чисто качественным. В свете всех данных, полученных по каждому случаю, я попытался рассмотреть каждую молодую женщину в трех измерениях: структурном — в основном с помощью теста Роршаха; поведенческом — ее поведение в настоящее время; генетическом — или в измерении развития, важным аспектом которого были сведения о ее детстве. Используя эти три измерения, я надеялся подойти к концептуализации каждого случая, т. е. получить представление о ряде личностных черт. Количество и качество тревоги в каждом случае является неотъемлемой частью этого ряда. В связи с этим в каждом случае было необходимо определить отношение тревоги к другим элементам ряда, например, к степени отвержения, которую каждая молодая женщина испытала со стороны родителей. Чтобы проследить взаимосвязь этих процессов, каждый субъект был отнесен мной по шкалам тревоги и отвержения к одной из четырех категорий: высокое, умеренно высокое, умеренно низкое и низкое. Эти оценки основывались на имеющихся данных, а также на суждениях, независимо вынесенных исследователем и социальными работниками[431]. Центральный критерий валидности концептуализации каждого случая, так же как и правильности оценки и понимания тревоги, — внутренняя согласованность[432]. К примеру, я все время задавался вопросом: являются ли данные, полученные разнообразными методами (интервью, тесты Роршаха, опросники), внутренне согласованными в рамках концептуализации каждого случая? Имеется ли внутренняя согласованность в концептуализации структурных, поведенческих и генетических аспектов каждого случая? Аналогично, если тревога была оценена правильно, она должна внутреннее согласовываться с другими чертами каждой личности. По моему мнению, данные из разных источников в целом согласовывались между собой, за исключением оценок количества тревоги в опросниках. Причины, по которым эти пункты не вписываются в общую картину, рассматриваются при обсуждении случаев. Некоторые из описанных ниже случаев, когда требовалось рассмотреть лишь один или два вопроса, представлены очень кратко. Собственные слова субъекта приводятся по возможности чаще. Очевидно, что из огромного массива данных о каждом человеке было необходимо произвести некоторый отбор. Надеюсь, что по каждому случаю представлено достаточно материала, чтобы разъяснить ход его концептуализации и осветить важные для нас вопросы. Хотя здесь приводятся количественные оценки по тесту Роршаха, нетрудно понять, что описание очертаний каждого пятна гораздо важнее для интерпретации, чем числовой балл. За исключением специально оговоренных случаев, родители всех девушек были белыми американцами протестантского вероисповедания. Хелен: интеллектуализация как защита от тревоги По прибытии в «Ореховый дом» Хелен вошла в офис, покуривая сигарету, с видом спокойным и беспечным. Достаточно привлекательная, она излучала жизненную силу человека, гордящегося своей непосредственностью. Некоторые наиболее яркие и значимые черты ее поведения проявились уже во время первого интервью. Хелен немедленно заявила, что у нее нет ни малейшего чувства вины, связанного с беременностью. Она охотно рассказала, что после приезда в Нью-Йорк жила с двумя разными мужчинами, и на одном дыхании выпалила, что «такие дела волнуют только педантов». Но под показным дружелюбием и свободой ее речи обнаруживались некоторые проявления тревоги и напряжения: хотя Хелен часто и весело смеялась, ее глаза оставались широко раскрытыми, как будто она была чем-то испугана. И у меня, и у социального работника, который беседовал с Хелен, немедленно создалось впечатление, что она использует специальную технику шутливого уклонения от ответов, чтобы скрыть тревогу, причина которой нам была пока еще неизвестна. Она была двадцатидвухлетней дочерью родителей-католиков из среднего класса, отец Хелен был итальянец по происхождению. На протяжении всего детства семья Хелен, из-за того, что отец не мог найти постоянную работу, то жила достаточно благополучно, то почти бедствовала. В течение двух лет Хелен посещала приходские школы и колледж для католиков, но к настоящему времени чувствовала себя освободившейся от религиозных влияний прошлого. У нее был брат на год старше и сестра двумя годами младше, с ними Хелен поддерживала близкие и любящие отношения. Она рассказала мне, что их родители слишком много ссорились, поэтому трое детей научились держаться вместе. Родители Хелен развелись, когда ей было одиннадцать лет, и оба повторно вступили в брак. Она жила попеременно то у одного, то у другого, причем ей приходилось уезжать от отца из-за того, что мачеха ревновала, потому что девочка была более привлекательна, и покидать дом матери, потому что отчим, а позднее и любовники матери, делали ей недвусмысленные предложения. За два года обучения в колледже Хелен доводилось добиваться блестящих, но неустойчивых успехов. После окончания колледжа она выполняла разную рутинную работу, например, оператора копировальной техники. Заскучав, она бросала работу каждые два или три месяца, «и вот тогда-то и попадала трудное положение», т. е. начинала жить с мужчинами. У нее была мечта писать сценарии для радиопьес. Несколько показанных мне образцов сценариев были очень хорошо выполнены технически, но в содержании проглядывала неестественность и не хватало живого чувства. Она приехала в Нью-Йорк два года назад с замужней тетей двумя годами старше нее, к которой была очень привязана. Тетя в настоящее время тоже была беременна и переехала в другой город. По этому поводу Хелен заметила: «Она тоже устроила из своей жизни полный бардак». Отец ребенка Хелен, второй мужчина, с которым она жила в одной квартире после приезда в Нью-Йорк, служил в торговом флоте. Хотя Хелен и описывала его как симпатичного интеллигентного человека, но после известия о своей беременности она резко изменила отношение к нему и оборвала с ним все контакты. Результаты медицинского обследования Хелен были негативными: ее охарактеризовали как «нервную и взвинченную», и психиатр прописал ей ежедневную дозу фенобарбитала. Тревога Хелен была самым непосредственным образом сосредоточена на беременности и приближающихся родах. И тревога, и связанные с ней защитные механизмы интеллектуализации, отшучивания и уклонения от ответа проявлялись не только в наших интервью, но и в ее манере общения с другими молодыми женщинами в приюте. Она часто отказывалась говорить о своей беременности с социальным работником, заявляя: «Просто мне кажется, что я не беременна, и я не допущу даже мысли об этом, пока ребенок не родится». Но с другими обитательницами приюта Хелен подолгу обсуждала беременность в псевдонаучной, интеллектуализированной манере. Она описывала им эмбрион на разных стадиях развития, как будто цитировала медицинский учебник. Однажды она получила письмо от тети, в котором сообщалось, что та отправилась рожать в больницу; Хелен отреагировала на это приступом истерических рыданий. Было очевидно, что она перенесла на тетю большую часть своей тревоги по поводу родов, но все равно отказывалась говорить о собственной беременности даже после того, как социальный работник прямо указал ей на это. Когда я обмолвился, что результаты ее теста Роршаха указывают на тревогу по поводу рождения ребенка, Хелен ответила:

Я думаю, читатель согласится, что слова о возможности катастрофы и желании ее скорейшего наступления принадлежат сильно испуганному человеку. Можно представить себе человека, который насвистывает в темноте и отгораживается от ужасающей его перспективы патетической бравадой. Это напоминает о наблюдениях Р.Р. Гринкера и С.П. Шпигеля в книге «Человек, испытывающий стресс», где говорится, что тревожный летчик первым поднимается в воздух в ситуации повышенной опасности, потому что опасность сама по себе не так болезненна, как ее ожидание. Хелен так виртуозно владела «техниками» бравады и отшучивания, помогающими ей снизить тревогу, что прибегала к ним вплоть до последнего момента перед родами: уезжая в больницу, она оставила мне записку: «Я удаляюсь, чтобы раздобыть себе новую фигуру». Акушер рассказал мне, что перед тем как потерять сознание под наркозом Хелен произнесла: «Это будет неплохое сырье для усыновления». Из описания детства Хелен удалось почерпнуть следующие основные факты: яростные ссоры родителей, частые перемены в кругу семьи (развод родителей, конфликты с отчимом и мачехой и т. д.) и ее собственное признание в том, что она была очень одиноким ребенком. Есть множество доказательств того, что отец открыто отвергал Хелен и других детей. Она вспомнила, что он частенько отправлял детей на весь день в кино, пока сам играл в гольф. После этого он приходил домой пьяным, и между родителями разражались скандалы. По отношению к матери Хелен испытывала сожаление и обиду за ее «нелояльность». Хелен стала ощущать эту «нелояльность» в пятнадцатилетнем возрасте, когда они с матерью начали ругаться. Хелен сочла свою мать нелояльной по следующим причинам: (а) беспорядочные любовные связи матери; (б) мать теперь считается не с Хелен, а с ее сестрой; (в) мать получила небольшой срок тюремного заключения за соучастие в мелком преступлении. Чувство вины Хелен снова противоречит ее моральным нормам: она считала мать морально ответственной за правонарушение, хотя, по ее утверждению, они с матерью полностью освободились от нравственных стандартов. Трудно однозначно определить отношение Хелен к матери в раннем детстве. Она рассказывала о своей «чрезмерной преданности» матери, но у меня возникло впечатление, что «преданность» была вымышлена на основе того факта, что в те годы Хелен считалась маминой любимицей. В ответах на тест Роршаха и в интервью присутствовали очевидные признаки враждебности и отвержения со стороны обоих родителей. Один из подобных ответов на тест был такой: «дети, до смерти пугающие своих родителей», другой ответ — «домовые с круглыми животами смеются от удовольствия, потому что они только что сыграли злую шутку, перепачкав пол в хозяйском доме». Судя по последнему ответу, ее беременность ассоциировалась с агрессией против матери. При повторном тестировании после родов враждебные, агрессивные элементы исчезли, и домовые теперь описывались как «грустные, но не злые». После родов уменьшились и враждебность, и агрессия по отношению к родителям. Сами собой напрашиваются некоторые гипотезы: либо перед родами Хелен была более тревожной и, следовательно, испытывала больше враждебности и агрессии, либо она использовала беременность как оружие против родителей, и после родов необходимость в нем отпала. Наконец, она могла считать родителей отчасти виновными в своих затруднениях. Прозвучавшая тема «нелояльности», вне зависимости от контекста, показывает сильное разочарование и обиду на мать. Гипотеза о том, что мать отвергала Хелен как в раннем возрасте, так и много позже, подтверждается объективными данными об импульсивности, непоследовательности и эмоциональной незрелости ее матери. Возможно, это отвержение было для Хелен еще более болезненным и психологически значимым в силу того, что она была одновременно «любимицей» своей матери. Мы поместили Хелен в категорию умеренно высокого родительского отвержения. Тест Роршаха выявил у Хелен неординарные, но используемые ею не в полной мере интеллектуальные способности, большую оригинальность, широту интересов и высокую, но импульсивную и не зависящую от интеллектуальных функций эмоциональную отзывчивость[433]. Собственная эмоциональность часто переживалась Хелен как беспокоящая и не поддающаяся контролю разума. Ответ «грязная мутная вода», который она давала на некоторые цветные карточки, живописно отображал ее восприятие своей эмоциональности, когда та вырывалась из-под контроля интеллекта. Признаками тревожности были легкий шок (частично связанный с сексуальными проблемами), большое количество многословных ответов и иногда неопределенность и уклончивость. Общая компульсивность (66 процентов) в ее протоколе указывает не только на неопределенность как признак тревожности, но и на интеллектуальные амбиции. Это был протокол ответов «яркой» личности, которой хочется все узнать. В этом массиве данных я могу отыскать три главные области сосредоточения тревоги. Первая — осуждение со стороны общества и чувство вины, вторая — соревновательные амбиции и третья — беременность и предстоящее рождение ребенка. В целом ее тревога была несистематической и непостоянной. Она была действительно глубока, но Хелен могла быстро справляться с ней. Ее основными методами защиты от страха были интеллектуализация, «отшучивание», отрицание и уклончивость[434]. По тесту Роршаха мы оценили параметры ее тревоги следующим образом: глубина — 4, широта — 2, способность к защите — 2. Хелен была отнесена к категории субъектов с умеренно высокой тревогой по сравнению с другими девушками. По результатам опросника тревога в детском возрасте была оценена как высокая по количеству проявлений. Она была связана главным образом со сферой амбиций и отношений со сверстниками и родителями. Предлагаю сначала рассмотреть тревогу Хелен, связанную с беременностью и предстоящим рождением ребенка. В шести ответах на тест Роршаха, где упоминались «Х — лучи» или «иллюстрации из книги по медицине», проявилась значительная тревога. Можно сделать вывод, что тревога была вызвана ожиданием родов, потому что при вторичном тестировании после рождения ребенка подобные ответы практически отсутствуют, да и сама Хелен связывает эти ответы со своей беременностью. После трех подобных ответов она извинилась: «Прошу прощения, это, должно быть, из-за моего состояния». Одна из ассоциаций в виде извергающегося вулкана (очевидно, символа родов) настолько выбила ее из колеи, что следующий ответ был заметно искажен. Важно отметить, что эти тревожные ассоциации интеллектуализировались, то есть подавались в «научном» контексте. Такие ответы обычно сопровождались натянутой, напряженной усмешкой и замечаниями, в которых звучали уклонение и отрицание («Я не должна об этом знать: я никогда не читала книг по медицине»). Можно было бы предположить, что «страх» Хелен перед рождением ребенка — это реальный страх, или нормальная тревога, поскольку ожидаемые роды могут оказаться трудными. Но есть несколько доводов против этого поверхностного вывода. Во-первых, ее мрачные предчувствия были несравнимы с переживаниями других девушек в аналогичных ситуациях. Очевидно, что рассказы девушек, вернувшихся из больниц, где роды принимались с учетом всех достижений современной медицины, не давали повода для столь сильных опасений или заострения внимания на всевозможных родовых муках, как в процитированном выше монологе[435]. Во-вторых, сознательное отрицание страха. Вспомним фразы, с которых началась ее первая речь: «Нет, у меня нет ни малейшего страха. Возможность смерти или перспектива заботиться о ребенке вызывают у меня только одну мысль: «Как драматично!» Сознательное отрицание вычеркивает ее страх из категории реальных. Я обозначаю его здесь как невротический страх. Ниже мы обсудим свидетельства в пользу того, что этот страх является фокусом невротической тревоги. В чем смысл этого страха и почему ее тревога сосредоточивалась именно на данном пункте — вот вопросы, к которым мы обратимся ниже, поскольку ответы на них основаны на понимании других аспектов паттерна тревоги у Хелен. Следующая область тревоги Хелен — осуждение обществом и чувство вины. Нас поразила противоречивость ее замечаний по отношению к чувству вины: ее интервью пестрели как указаниями на сильное чувство вины, так и его словесными отрицаниями. Ей казалось, что прохожие на улице смотрят на нее так, будто хотят сказать: «Иди домой, смотри не разродись на людях». Ей хотелось «после появления ребенка заползти в нору». Друг-журналист хотел навестить Хелен в «Ореховом доме», но она не смогла «вынести то, что он увидит ее позор». Но одновременно она делала напряженные усилия, чтобы скрыть чувство вины. Это стало очевидным на первом же интервью, когда Хелен без малейшего повода заявила о полном отсутствии у нее чувства вины, что предполагает действие механизма, описанного еще Шекспиром: «Сдается мне, леди протестует слишком много». Чувство вины в тесте Роршаха проявлялось в связи с сексом: при рассматривании карты IV, которая часто провоцирует ассоциации из области секса, напряжение в ее смехе слышалось сильнее обычного, и после каждого ответа она задумывалась, бормоча: «Это похоже на что-то еще, чего я никак не могу понять». Последний ответ на эту карточку (образ женщины в языческом храме) показывает, что Хелен была не так уж и свободна от прежней религиозности, как ей хотелось верить. Но в основном ее чувство вины и сопутствующей тревоги было связано с мнением о ней других людей: после ответа «две старые девы сплетничают и показывают пальцем на хорошенькую вдовушку» она выдала одну из своих типичных ассоциаций, относящихся к беременности. В опроснике детской тревожности тревога по поводу осуждения сверстниками была второй, а тревога в связи с неодобрением семьи — третьей по количеству проявлений. Для смягчения чувства вины она использовала те же механизмы, что и для избегания тревожности — стратегию отшучивания, преуменьшения важности события и попытки интеллектуализации и деперсонализации источника вины (например, «моя мать и я неморальны, а не аморальны»). Тревога Хелен по поводу осуждения обществом и чувство вины объединились в ее чувстве соперничества. В ее высказываниях прослеживались ассоциации между неодобрением, виной, потерей завоеванного статуса и власти в семье и среди друзей. Она твердо решила не сообщать родным о своей беременности, так как они возлагали на нее большие надежды и будут разочарованы и унижены. Следующим шагом она объявила, что не хочет давать им повод для «радости от того, что со мной случилось»; она хотела поддержать у них иллюзию, будто ведет роскошную жизнь в Нью-Йорке, и мечтала о том, как купит «шикарную одежду», вернется домой и поразит их (что предполагает наличие соревновательной мотивации). Та же связь между виной и потерей власти и престижа прослеживалась и в ее отношении к друзьям. Отец ребенка не должен был знать о ее беременности, иначе он бы не удержался от жестокого удовольствия рассказать об этом друзьям Хелен и унизить ее. В опроснике детской тревожности она отметила сильную тревогу в тех случаях, когда люди издевались над ней и выставляли ее на посмешище. Под страхом насмешек скрывалось убеждение: «Если у людей есть повод осуждать меня, они будут унижать меня, и я потеряю власть и престиж». Похожее слияние вины и соревновательных амбиций наблюдалось в ее многочисленных самоуничижительных комментариях во время интервью. Перед началом работы над тестом Роршаха она смущенно предупредила, что никогда не справлялась с тестами, а затем попыталась показать наилучший результат. В целом, многие самоуничижительные замечания Хелен были отчасти выражением вины, а отчасти способом обезоружить других и замаскировать соревновательную мотивацию, чтобы ее случайные успехи стали более заметны. Теперь мы можем выделить соревновательные амбиции как первичную и во многих отношениях наиболее ярко выраженную область тревоги Хелен. В отличие от отрицания чувства вины и опасений по поводу родов, Хелен открыто признавала, что соревновательные амбиции были для нее источником осознанной тревоги. В опроснике детской тревожности самый высокий балл стоял в графе успеха и неудачи в школе и на работе. Для оценки тревоги по поводу «провала на контрольной в школе» или «неспособности достичь успеха» она не просто поставила значок «часто», но сделала на этом пункте особое ударение, добавив несколько восклицательных знаков. Ее интеллектуализированные соревновательные амбиции проявлялись при тестировании не только в оценке «общей компульсивности», но и в настойчивом стремлении поставить рекорд, которое она рационализировала путем неточной интерпретации моих указаний («Вы ведь сказали, чтобы я давала все ответы, какие только возможно»). Наличие высокой соревновательной мотивации подтвердила и социальный работник, которую Хелен пыталась поразить своими рассказами об умственных способностях ее новых друзей в Нью-Йорке. Хелен осознавала, что сильная тревога по поводу завоевания статуса уменьшает продуктивность ее деятельности: «Я все время беспокоюсь об успехе, — заметила она, — и поэтому вчера вечером провалилась на пробах машинисток для газеты». Хотя ее чувство соперничества в основном затрагивало интеллектуальные способности, оно также распространялось и на ее физическую привлекательность. Напряженные отношения на почве соперничества сложились у Хелен только с Агнес, которая, по общему мнению обитателей приюта, была более миловидна, чем Хелен. Но Хелен по обыкновению скрывала свое стремление к соперничеству под фасадом небрежного самодовольства (которое само по себе было утонченным способом утверждения своего превосходства). Нетрудно понять, почему Хелен выбрала сферу интеллекта как главную область проявления своих соревновательных амбиций. В детстве она была не по годам развитым ребенком и за успехи в учебе пользовалась уважением среди родных. В периоды эмоциональной нестабильности и ссор в семье малолетняя Хелен могла принять на себя лидерство и осуществлять контроль над конфликтующими родителями, в глазах которых была «яркой личностью». Очевидно, что с самого раннего детства интеллектуальные способности рассматривались ею не только как способ завоевания высокого статуса, но и как особое средство контроля и смягчения конфликтных ситуаций. При такой высокой соревновательной мотивации можно предположить наличие сильной потребности в независимости и отчужденности от других людей; ведь человеку приходится оставаться в стороне, чтобы возвыситься над другими, а вовлеченность в близкие отношения может означать угрозу для безопасности. Есть свидетельства, что Хелен определенно нуждалась в такой независимости. Она сравнивала брак с «гирей на цепочке» и риторически вопрошала: «Что со мной происходит, отчего я чувствую отвращение к мужчине, как только он предлагает мне выйти за него замуж?» Она считала, что приятель расценил бы ее беременность как знак того, что она «попалась», и использовал бы это как дополнительный аргумент в пользу женитьбы. Ее потребность выглядеть независимой и никому не принадлежать проявилась также и в отказе принять от «Орехового дома» деньги на личные расходы, хотя она и дала понять, что нуждается. Общая оценка уровня тревожности Хелен была умеренно высокой. Оценка родительского отвержения была также умеренно высокой. Способы избегания тревоги, наблюдавшиеся в случае Хелен, заслуживают более подробного обсуждения. Как мы убедились, эти способы включают в себя интеллектуализацию, отшучивание, уклонение от ответа и полное отрицание, которое напоминает поведение испуганного страуса. Если они являются основными методами избегания тревоги у Хелен, то нам нужно обсудить два связанных с этим обстоятельства. Во-первых, можно предположить, что в периоды повышенной тревожности эти поведенческие формы избегания обнаруживаются чаще; и, во-вторых, после уменьшения тревоги количество проявлений механизмов избегания в поведении должно снизиться. Другими словами, чем более сильную тревогу испытывает человек, тем больше механизмов избегания вступает в действие, и наоборот. Наличие всех этих обстоятельств в случае Хелен было очевидным. Ранее мы уже отмечали, что в напряженные моменты тестирования Хелен натянуто смеялась, уклонялась от ответа и прибегала к интеллектуализациям. При повторном тестировании, когда после исчезновения беспокойства по поводу родов проявлялось меньше тревоги[436], поведенческие защитные механизмы также отсутствовали. Во втором протоколе число упоминаний об интеллектуализации и натянутом смехе значительно уменьшилось. Общая компульсивность снизилась с 66 до 47 %, значительно чаще описывались конкретные детали пятен, что является показателем уменьшения уклончивости. Снижение общей компульсивности также можно принять как показатель того, что она теперь меньше старалась реализовывать свои интеллектуальные амбиции. Ее интеллектуальные амбиции принимали компульсивную форму, когда использовались в целях избегания тревоги («Если я смогу достичь успеха с помощью своего интеллекта, то перестану тревожиться»), и, соответственно, исчезали вместе с тревогой. Интересно отметить, что техники отрицания тревоги и интеллектуализации у Хелен логически противоречат друг другу. В решительных попытках Хелен избежать тревоги по поводу беременности и родов заметен паттерн, который можно сформулировать так: «Если я стану отрицать тревогу, ее не будет» и в то же время: «Если я взмахну волшебной палочкой «научного» знания, тревога уменьшится». Последнее было явной попыткой подавления тревоги. Как заметил Салливан, у индивидуума имеются разные уровни сознания, и верхний уровень полного осознавания является лишь одним из многих. При изучении тревожных пациентов часто встречаются подобные явления: личность сознательно не признает тревогу, но всегда ведет себя так, как будто знает о ней, что означает процесс ее осознавания на других уровнях. На «глубинном» уровне Хелен осознавала тревогу, и именно на этом уровне был порожден метод интеллектуализации как способ отражения атак тревоги (например, «научные» ответы на тест Роршаха и псевдонаучные дискуссии с молодыми женщинами). Прямое отрицание и интеллектуализация имели одну общую черту — игнорирование собственного эмоционального мира. Описанные методы избегания тревоги у Хелен типичны для нашей культуры. По-моему, паттерн Хелен совпадает с преобладающим в современной западной культуре паттерном (см. главу 2), для которого характерны специфический источник тревоги и методы ее избегания. Мы обнаружили у Хелен дихотомию между эмоциями и интеллектуальными функциями и попытку контролировать эмоции с помощью интеллекта; когда этот контроль оказывался неэффективным (например, когда Хелен была эмоционально вовлечена в ответы на тест Роршаха), она чувствовала себя расстроенной. «Быть вовлеченным значит быть расстроенным» — это интересная формула, которая заучивается в нашей культуре. Ранее мы обсудили присущую нашему обществу тенденцию отрицать тревогу, потому что она кажется «иррациональной». В этом отношении очень важно, что Хелен старательно отрицала два важнейших аспекта своей эмоциональной жизни — тревожность и чувство вины. Отрицание и интеллектуализация в нашей культуре являются двумя сторонами одного паттерна, так было и в случае с Хелен: если тревогу и вину нельзя отрицать, они должны быть рационализованы; соответственно, если они не могут быть рационализованы, они должны отрицаться[437]. Принятие тревоги по поводу родов было для Хелен как признанием своей неудачи (взмах «волшебной палочки» науки должен рассеивать тревогу), так и серьезной угрозой для механизмов защиты. Аналогично, признание чувства вины по поводу беременности означало для Хелен провал попытки стать интеллектуально «независимой». Мои размышления, предваряющие это исследование, касались подавления и отрицания тревоги по причине ее кажущейся иррациональности. Теперь я выдвигаю предположение, что подавление чувства вины попадает в ту же категорию и также представляет собой особую тенденцию в нашей культуре. Хелен является типичным представителем нашей культуры также и в том, что область успеха и неудачи была единственной областью возникновения тревоги, которую она могла сознательно и свободно признавать. Очевидно, школьный опыт научил ее, что соперничество и признание своего беспокойства об исходе соревнования считается достойным и естественным. Теперь перед нами встает один интересный вопрос: почему же Хелен так боялась родов? Я утверждаю, что этот невротический страх является фокусом тревоги, возникшей на основе подавленного чувства вины за беременность. Разговоры о «прохождении всех кругов ада» во время рождения ребенка и ассоциация родов с «умиранием» свидетельствуют о ее чувстве вины (Хелен считает себя «грешницей») и ожидании наказания. Видимо, в действие вступает формула: «Я поступила неправильно, и я буду наказана». Хорошо известно, что подавляемое чувство вины провоцирует тревогу. Можно с большой вероятностью предположить, что именно такая тревога проявилась у Хелен в преувеличенном страхе перед родами. Но почему же ее тревога сфокусировалась именно на родах и ни на чем ином? Я предполагаю, потому, что именно в этом месте ее привычные защитные механизмы не срабатывали. Несмотря на попытки думать, что она не была беременна («Пока ребенок не родится, я буду считать, что я не беременна»), даже человек с более серьезными психологическими нарушениями, чем у Хелен, не мог полностью игнорировать факт округления живота (вспомним ее «домовых»). Для Хелен было очевидно, что ее живот увеличивается независимо от того, разрешает ли она себе это чувствовать. Роды были той точкой, в которой интеллектуализация и подавление оказались неэффективными, и защитные механизмы рассыпались вдребезги в силу того, что рождение ребенка — это переживание, в котором чувства и эмоции слиты воедино. Нэнси: столкновение ожиданий с реальностью Мать девятнадцатилетней Нэнси развелась с ее отцом, шофером, когда Нэнси было два года, а еще года через два вышла замуж за музыканта, по словам Нэнси, «очень интеллигентного, совсем как моя мама». До двенадцати лет Нэнси жила с матерью и отчимом в пригороде, который населяли в основном люди среднего класса, и со своих теперешних позиций очень высоко ставила их культурный уровень, «наш замечательный домик и приличное воспитание, которое я получила за это время». Когда ей исполнилось шестнадцать, мать разъехалась с отчимом, про неуравновешенное поведение которого Нэнси выразилась так: «Это для меня уже слишком». Тогда же она оставила мать, ушла из школы после окончания девятого класса и начала работать — сначала клерком, затем кассиром, а потом модисткой. Друзья Нэнси, ее работа и повлиявшие на нее моменты прошлого позволяют отнести ее к среднему классу. Она объяснила, что вступила во взаимоотношения с отцом своего ребенка не столько из-за «любви» или сексуального влечения, сколько из-за собственного одиночества в Нью-Йорке. Через него она познакомилась с другим молодым человеком, полюбила его и на данный момент была с ним помолвлена. Нэнси придавала очень большое значение хорошему образованию и родственным связям своего жениха, отец которого занимал высокую должность на факультете университета. Жених знал о ее беременности, относился к этому с пониманием и после свадьбы собирался усыновить ее ребенка. Тем не менее, сама Нэнси решила отдать ребенка на усыновление. Своей уравновешенностью, ответственностью, добросовестностью, деликатностью и умением избегать конфликтов в отношениях с окружающими Нэнси произвела в высшей степени благоприятное впечатление на всех обитателей «Орехового дома». Социальный работник охарактеризовал ее как «одну из самых милых девушек, какие только бывали в «Ореховом доме». Она была внешне привлекательна, общительна, отличалась манерами хорошо образованной девушки и во время первых интервью казалась уравновешенной, открытой и не выказывала ни малейшего признака переполнявшей ее тревоги, которая обнаружилась позднее. Поведение Нэнси и мои беседы с ней позволили выяснить, что ее безопасность и способность дистанцироваться от тревоги почти полностью зависят от уверенности в том, принимают ли ее другие люди. Она сильно беспокоилась по поводу дальнейшего развития своих взаимоотношений с родителями жениха и утешала себя тем, что сейчас они вроде бы хорошо к ней относятся. Ее обычные замечания в их адрес, как и в адрес других уважаемых ею людей, звучали следующим образом: «Они такие милые люди, и они меня любят». В каждом письме жениха Нэнси искала подтверждения того, что он все еще любит ее. Она подчеркивала, что может чувствовать себя в безопасности перед лицом всех свалившихся на нее трудностей только благодаря его поддержке: «Если что-то случится и он меня разлюбит, то я немедленно сломаюсь». Критерием любви жениха или кого-либо еще была возможность положиться на этого человека. Она верила, что может положиться на своего жениха, и утверждала обратное в отношении матери и своего первого приятеля. Хотя Нэнси была в дружеских отношениях со всеми, она очень осторожно подходила к выбору настоящих подруг, потому что «на большинство девушек нельзя положиться, когда потребуется помощь». От нее никогда не слышали слов, выражающих рвущиеся наружу аффективные чувства по отношению к значимым для нее людям. Даже ее эмоциональные реакции в адрес жениха не вписывались в общую картину, поскольку ограничивались туманными фразами о том, что она его любит. Для Нэнси были важны не ее чувства к другим людям, а «любовь» другого человека к ней в том смысле, что он ее не отвергнет. Таким образом, «любовь» для Нэнси была, по сути, способом обретения безопасности, с помощью которого она удерживала тревогу на почтительном расстоянии от себя. Ее поведение представляло собой совокупность тщательно разработанных способов ублажения окружающих и поддержания с ними доброжелательных отношений. При опоздании на беседу она пускалась в ненужные извинения, а когда кто-то оказывал ей помощь, рассыпалась в излишних благодарностях. В одном из интервью с социальным работником Нэнси позволила себе чуть повысить голос, пытаясь избежать обсуждения своего детства; на следующий день она, ужасно обеспокоенная, специально зашла в офис социального работника, чтобы узнать, не обиделся ли тот. Она никогда не позволяла себе делать выпады в адрес других людей и даже своего отчима, который часто давал ей для этого повод. У Нэнси была формула: «Раз уж приходится жить вместе с людьми, нужно с ними ладить». Ее постоянные утверждения, что одиночество являлось единственным мотивом для интимной связи и сексуальных отношений с первым приятелем, можно интерпретировать следующим образом: Нэнси использовала секс, чтобы доставить ему удовольствие и таким образом удержать его возле себя. Ее очень расстраивала необходимость кого-то обманывать. Она несколько раз повторяла, что когда-нибудь расскажет будущей свекрови всю правду о своей беременности, потому что не может выносить разделяющую их ложь, хотя в данный момент это и не было объективной проблемой. В юности Нэнси часто получала от отчима деньги на карманные расходы; она ни разу не могла утаить это от матери, хотя знала, что мать отнимет у нее все деньги и потратит их на спиртное. Все это позволяет нам обрисовать Нэнси как личность, для которой любое отвержение является серьезной угрозой и которая должна поэтому ублажать окружающих всеми возможными способами. Ее безопасность в межличностных отношениях была столь хрупкой, что малейшая агрессия, злая воля, ссора или ложь, пусть даже оправданная, могли ее разрушить, а за этим последовал бы приступ невыносимой тревоги. Позже, по результатам теста Роршаха, мы убедились, что добросовестность в работе была для Нэнси способом добиться принятия. Хотя у нее никогда не было проблем с поступлением на работу и сохранением рабочего места, она всегда беспокоилась об этом и считала, что при малейшей оплошности ее уволят. «Всегда найдутся желающие занять твое место, если ты вдруг не удержишься на цыпочках». Повторяющееся выражение «удержаться на цыпочках» очень удачно описывает данный вид тревоги, при котором индивидуум пытается избежать несчастья, постоянно поддерживая себя в состоянии напряженного равновесия. Теперь давайте углубимся в рассмотрение детства Нэнси как источника этого паттерна тревоги. Ее воспоминания — это кусочки мозаичного портрета ребенка, за которого мать крепко цеплялась и в то же время сурово отвергала. По рассказам тети Нэнси знала, что для ее матери как до развода, так и после разъезда с мужем было нормальным оставлять двухлетнюю дочь дома одну. Одно из самых ранних воспоминаний Нэнси касалось того, как отец похищает ее, трехлетнюю, из дома матери, где она была оставлена в одиночестве. Когда они ехали в такси домой к отцу, Нэнси отчаянно кричала и звала маму. Затем мама пришла с полицейским, чтобы вернуть ребенка. Нэнси поделилась и множеством других детских воспоминаний, в каждом из которых присутствуют следующие элементы: (а) мать оставляла Нэнси одну; (б) без должного присмотра Нэнси получала телесные повреждения (например, падала с лестницы в погребе); (в) мать возвращалась домой, но была в «невменяемом состоянии». Нэнси пояснила: «Моя мама больше занималась хождением по барам, чем своими детьми». Понятно, что и во втором браке мать продолжала отвергать ребенка, хотя и в меньших масштабах. Следующий за этим период, когда «у нас был замечательный домик в пригороде», был для Нэнси временем счастливого детства в Эдемском саду. При рассмотрении своего прошлого она связывает начало настоящих неприятностей с уходом из дома в возрасте двенадцати лет.