|

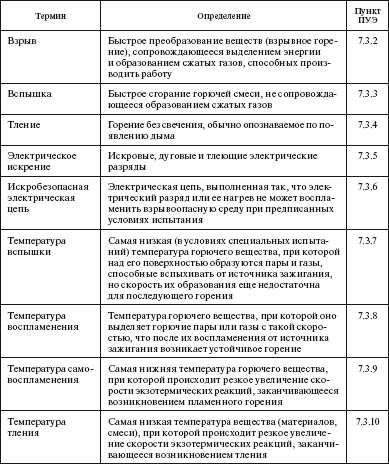

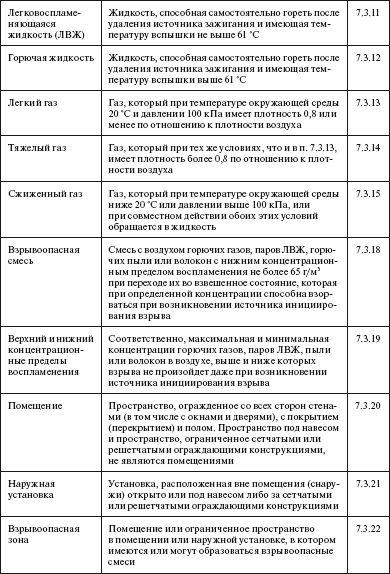

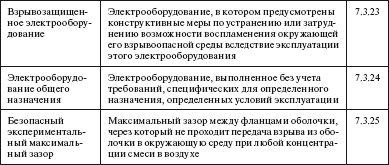

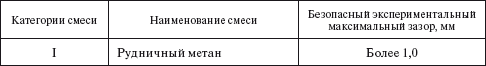

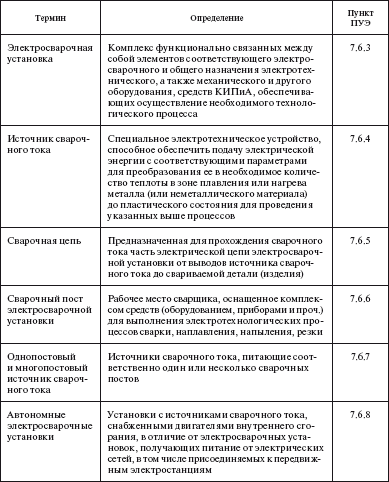

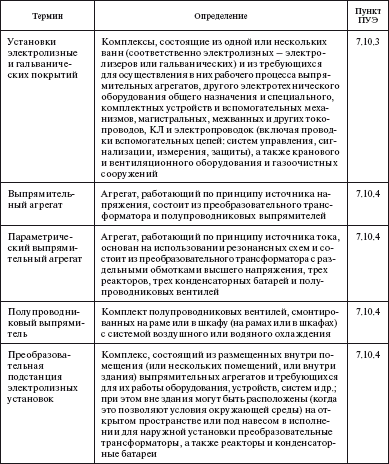

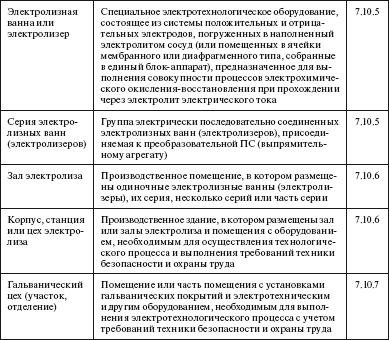

||||

|